Introduction

From winning the first Olympics gold medal in 1984 by a Chinese athlete Xu Haifeng to hosting the 2008 Beijing Olympics, the Olympic Games have always stirred the passionate interest of the Chinese people. This exhibition brings the excitement of the Olympic Games past and present, with a unique HKUST slant.

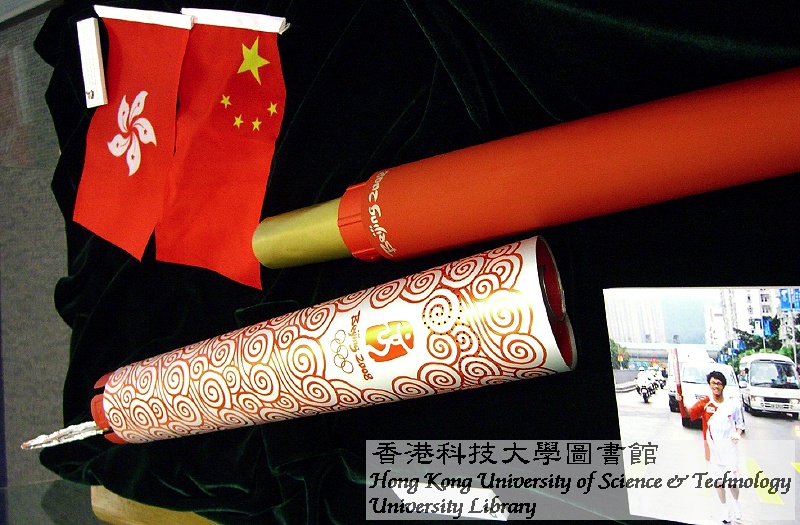

In the 1984 Los Angeles Olympics, Professor Chia-Wei Woo, our Founding President, now President Emeritus, was Advisor to the Chinese Olympic team. Twenty-four years on, Professor Woo shares his passionate involvement with the Chinese athletes at that time by recalling his personal experience and feelings of that historic event through a series of articles in Wen Wei Po entitled “零的突破” or “Breaking through the zero barrier”. This year, the Olympics come to Beijing, and with it the torch relay through the streets of Hong Kong. Our current President, Professor Paul C. W. Chu, our then Council Chair, Dr. John Chan and our youngest gifted undergraduate, Mr. Yik Hei Chan, were given the honour of being torchbearers of the Beijing Olympic Torch Relay in the Hong Kong leg. Separately, and subsequently, over 40 UST members, including Vice-President for Academic Affairs Professor Roland Chin and Students’ Union President Max Yeung, took part in a torch relay organized by the Sai Kung District Council.

This exhibition cheerily captures the fond memories of these special moments. The exhibits in the first display case relating to the 1984 Los Angeles Olympics are drawn from the private collection of Professor Chia-Wei Woo. The 2008 display case features the two authentic torches carried by President Paul Chu and Mr. Yik Hei Chan and the uniforms they wore during the relay. Yik Hei has kindly agreed to show his disassembled torch, giving us an “inside” view of how the Lenovo-designed torch is constructed and how it works.

Mounting an exhibition in two weeks’ time is no small challenge. Our profound gratitude goes to President Chu and Yik Hei for lending us their torches and uniforms; to our colleagues who generously lend us their precious mementos; and to Professor Chia-Wei Woo for his treasured remembrances and for sending us his uniforms all the way from Shanghai.

零的突破 – 忆1984洛杉矶奥运往事

吴家玮

香港科技大学创校校长(荣休)

1984奥运中国体育代表团顾问

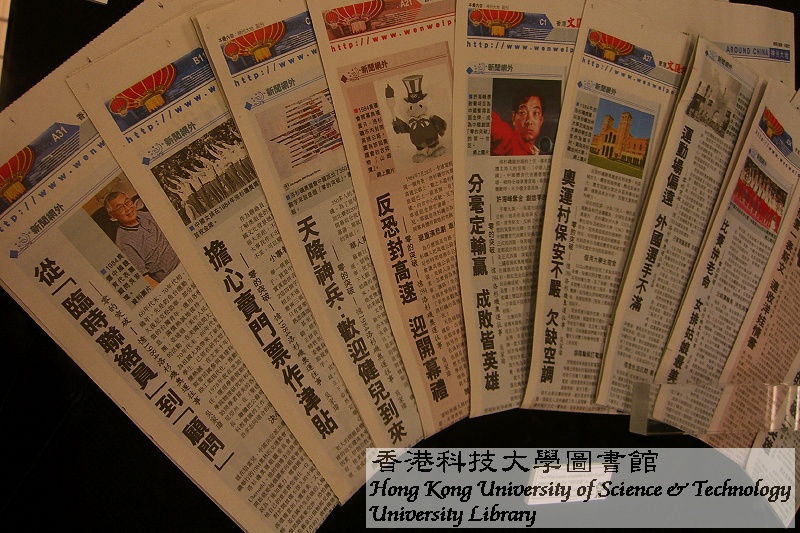

香港《文匯報》於2008年7月25日至8月3日,一連十天,連載科大創校校長吳家瑋教授以“零的突破”為題發表之文章。以下為吳教授未經剪輯的十一篇原稿:

六十年代末、七十年代初,是留美中国学生无法忘怀的几年。先是钓鱼台运动,跟着出现了乒乓外交,没多久后尼克松访华。部分留学生,尤其是民族意识比较强的台湾青年,运用各种方式收集有关祖国大陆的信息,满怀热诚地接待一批又批来自故乡的科技访问团;并通过“美中人民友好协会”和“全美华人协会”的活动,在美国民间大力推动中美关系正常化。

七十年代末、八十年代初,改革开放和“四个现代化”为祖国大地带来了新气象、新希望。那一些往日的留学生,已经在研究型大学里当上了教授。他们依旧满怀热诚,在文革十年浩劫结束、百废俱兴的号召下,经常回国参与重建科研、复兴院校、创立学位制、辅助工业现代化、推动国际学术交流合作等的工作。

1978年我在芝加哥的西北大学当教授兼物理系主任。运用学术假期带妻子和一儿二女回国,在中国科学院物理研究所和复旦大学服务了四个月,并协助展开访问学者留美的各种准备工作。1979年秋搬到加利福尼亚州,在(圣迭戈)加州大学当了四年的教授兼院长,继续把公余时间和假期投入促进中美学术交流和科教兴国的工作。就这样,有幸在国内和海外认识了许多志同道合的朋友。

就在这当儿,中国决定派出庞大的体育代表团,参加将于美国洛杉矶举行的1984奥林匹克运动会,吹响号角,向全球展现“零的突破”。

洛杉矶奥运组织委员会的主席叫做彼得·尤伯罗斯(Peter Uberroth)。他的领导方法与众不同,有些做法颇有争议。譬如说,一开始就要每个国家向组委会派遣一名联络员。本意当然很好,可是听说为了施加压力,哪个国家如不立即派遣联络员,就会替您代劳,照他自己的意思替您委任一位。

对于开放还不很久的中国来说,这样子的代劳不能接受。若要立即派遣适当的人选来美,又很不容易。毕竟那时体育界里英语比较流畅、并在国外生活过的人极少,语言和习俗上都较难沟通。万一碰上什么问题需要交涉,恐怕难以应付。

于是旧金山领馆那儿传来中国奥委会的信息,让(多年后主持了海峡两岸工作的)唐树备总领事找我,叫我当“临时联络员”。直到1984年4月才派来正式的奥林匹克专员:一位生性活跃、既通英文、又能开车的许放先生。(请记得:开放初期,三样都不简单。)同时把我提升为几近团长级的奥运体育代表团“顾问”。受宠若惊,不在话下。

开幕前数天,在洛杉矶机场被记者们包围,连连发问。与任务有关的一则问题是:“奥运代表团顾问干些什么?” 这问题很不好答,因为我实在没干什么。再说,许放非常能干,他来后不需要帮助。据《中报》报道,我当时的回答是:“实际上是顾而不问。搬进奥运村后也许会跑跑龙套、打打杂;哪儿需要,就去哪儿。特别是代表团或运动员与奥组委有什么需要进一步沟通的,我可以扮演穿针引线的角色。”

记者还引用了我所说的话:“洛杉矶奥组委与中国奥委会关系很好。奥组委抱怨有些国家要求太多,有些国家则爱讨价还价,中国奥委会却很容易打交道,什么事情都很易谈妥。因此将会予以特别礼遇,让中国选手当第一村民,在奥运村里升上第一面国旗。”

洛杉矶奥组委与中国奥委会间一直不断进行磋商,这些是国家级的来往,与我这种庶民无关。

作为联络员,早期的工作是尽量了解奥组委的看法和做法。中美两国文化背景迥异,思路和制度上有很大差距,不一定容易理解对方。大事我作不出贡献;但是小事处理不妥,可以变大,必须预加防范。

举一个最小而至今还很普遍的例子,就是中文姓名的英文写法。其实汉语拼音很简单,除C、Q、X、Z这四个字母以外,照用英文发音,相去不远。不过中文姓名一般就这么两三个单音字,把它写成拼音,只有寥寥无几的一串拉丁字母。不熟悉汉语的人一不小心就会写错。

甚至当事人自己也会把姓名拼错。这事我在安排近百位最早期来美的访问学者时,累积了大量经验。经常需在来往文件上为他们改正拼音,否则拿着聘书去申请签证时姓名不符,肯定过不了关。奥组委职员们的操作也不很仔细,在发给我个人的身份证件上就拼错了名字。幸好当年没有用上电脑,人与人间还能通话,凡事能够解释,还可商量。

比较大的问题出在海峡两岸的分歧。那是台湾当局高呼“汉贼不两立“的年头。也是国际关系急转直下、台湾当局发现地位正在下降、必须发力坚守剩余空间的年头。虽然无奈地接受了国际奥委会的决定,不得不在“中国台北”(或英文分辨不了的“中华台北”)的名义下参加此次奥运,心存不甘。

而祖国大陆开放不久,骤然进入美国这个国民党长期经营的势力范围,样样都感到陌生、敏感。譬如说,哪儿出现了“中华民国”的字样,包括马路边的涂鸦,都会紧张一番。店铺门前或立交桥上偶然有人挂出一面青天白日旗,就会要求市政府立即把它取下。不明白为什么有些事情连市政府都无权处理,更无从理解为什么已与新中国建交的联邦政府在自己国内不能呼风唤雨。这些都需适当解释。

更大的问题是体育代表团的人身安全。美国大城市里的治安环境本来就不很理想。八十年代又添加了外来因素:伊朗宗教领袖霍梅尼与美国总统里根水火不相容,使美国政府担心某些“恐怖分子” 会袭击奥运,造成流血事件。

再说,当时的美国不乏政治思想趋向极端的右翼分子,还有林林总总的各种反华势力,若要借机骚扰,甚至搞些能够大事宣传的策反活动,应该说不足为奇。今天中国的专业人才遍布世界,华裔运动健将登上了各国体坛,大家都同意是好个现象。当年可不一样,跑掉一个团员就会说出了事。这些需要预先做好心理准备。

还有,国际奥委会有整套成文和不成文的规矩,各国奥委会必须严予遵守。所出版的册子和通讯,发到我手上,就立刻仔细阅读,尽可能了解其细节。由于语文和背景的差异,我担心国内体育界的领导层未必都能体会字里行间的含义。初次大规模参加国际体育盛事,绝不能闹笑话,更不能出岔子。

我的担忧很可能只是庸人自扰。譬如说,参加奥运的国家都被分配到一定数量的门票。记得当时从国内传来消息,说是国家还比较穷,奥委的经费不足,连团员的制服都要依靠私人捐助;于是有人提议把分配到的门票高价出售,还说可以大事拍卖,作为津贴。我听到后大吃一惊,到处打听,无法证实,却又无法否定。惟有写信回国报急,指出这将犯下大错,万不能行。甚至紧张到提出:如果真是这么做,我这联络员就干不下去了。若是没有记错,累得何振梁先生亲笔来信澄清。

三百五十多人的大队并不同时飞降洛杉矶。为了提早适应时差和场地,参加比赛的两百多位运动员大多早已在开幕前分批到达。

五十二年前,中国体育代表团也曾来过加州,参加了1932洛杉矶奥运。当时被讥为“东亚病夫”的中国只送来一位运动员,并不幸在预赛中就被淘汰。三十二年前,建立未久的新中国派了四十人的队伍到芬兰参加1952赫尔辛基奥运,却又只有一位进入比赛。

这次的队伍浩浩荡荡,单就数字来说,就是个“零的突破”。

苏联以报复心理杯葛洛杉矶奥运,号称会说服一百多国家支持此举,使尤伯罗斯十分担心。他曾许下大愿,要领导一次主办国家不必赔钱的奥运会;若是这么多国家不来,他的雄心壮志肯定泡汤。会比他更懊恼者,却将是仰望神州天兵的美国华侨。

文革锁国十年,让世人难以熟悉新中国的体育发展。海外华人所知亦不过是国际上屡屡夺冠的乒乓和女排,而乒乓尚未被列为奥运项目。庞大队伍的到来,对洋人来说是新鲜好奇;至于表现是否出色,则需拭目以待。对华人来说,却抱着完全另一种心情:面对祖国改革开放所带来的新景象,目睹高大壮健朝气十足的运动员,热烈欢迎之余,期望极高。甚至可以说是期望过高,这一点不免令我担心。

开幕倒数第八天,七月二十日,洛杉矶侨界假唐人街的万珍楼举办了盛大的招待会,为万里迢迢而来的代表团先行部队接风。

三辆大旅游车,满载运动员,算准时间从设于洛杉矶加州大学(UCLA)的奥运村出发。即使高架公路上堵车,个把小时还是应该驾到,谁知晚了足足两个多小时。作为这场欢迎会的主持和联络人之一,我用电话追查,知道早已出发。难道是出了车祸?不。旅游车出了故障,亦不可能:难道三辆车同时抛锚?据说是迷了路,难道本地司机连这么简单的路程都搞不清楚?

碰到这种可能涉及重大安全的事,满城警察没有一位能给我们打个招呼?

后来听说是尤伯罗斯为了减低成本、好为此次的奥组委赚钱,拒绝给洛杉矶警局提供充分的加班津贴,因而警局拒绝在奥运会开幕前过分卖力。当然这只是奥运村里的小道新闻,未必有根有据。不过奥组委用尽方法省钱,的确可以从不同方面觉察。

客人终于到了唐人街,让我们放下了心头石。招待会开得十分热闹, 不在话下。

次日,七月二十一日,紧跟又一场盛大的欢迎餐会,由中文的《国际日报》作东,让我当餐会的主持人。地点是希尔顿酒店,位于帕莎狄那市(洛杉矶隔邻的著名老镇、加州理工学院的所在地)。到会有六百多人、采访记者二百多人,包括美国三大电视网。还有总领事唐树备、来自国内体育界的领导,及不少美国的华裔政要。后者包括加州州务卿余江月桂、两位邻近城市的市长陈李婉若和黄锦波、里根总统的教育顾问吴黎耀华等。还有传媒界的亚裔名人,包括电视网NBC的洛杉矶新闻主播丰田(日裔),及当时已经成名的记者总编辑阮次山。

最吸引注意的,却是影剧界的华裔明星,包括百老汇名剧《花鼓歌》的作家黎锦扬和主角关南施(当年以《苏丝黄的世界》一举成名)和《印第安那·钟斯》的童星关继威。还有风头极健一时的溜冰明星陈婷婷。以上这群,用今天的俚语来说,美国华人大多是他们的“粉丝”。

除了1979年邓小平访美时在华盛顿举行的全美华人欢迎会,各界华裔代表到得如是齐全,我真还没见过。

七月二十八日,全球电视同时出现一个奇景:洛杉矶市内最繁忙的高速公路上,数之不尽的崭新豪华旅游巴士一排展开,有如长龙那样,向市中心疾驶。反方向的几条车道则全部空荡荡,一辆车都不见。

那就是洛杉矶市为1984奥运会开幕典礼所创造的奇迹。

为什么说是奇迹?笑话有说:洛杉矶人把高速公路当家,一天花上好些时间堵塞在公路上。他们怎么会让高速公路得到片刻空闲?再说,美国人崇尚个人主义,我行我素,怎么肯为奥运会这种“区区小事”让路?

坐在车里的人,难免会有余亦与荣的大好感觉。倒不是为了有幸参观奥运开幕,而是能霸住洛杉矶的高速公路,人生最多就这一次!

天色晴朗,万里无云,车队五彩缤纷,出现在电视上确实壮观。

坐在那串豪华旅游巴士里的人,还看到另外一种景色。

开幕典礼被安排在洛杉矶纪念竞技场。这个竞技场也就是1932洛杉矶奥运所在,很有点历史价值。多年来被隔邻南加州大学的著名(美式)足球队用为比赛场地,可是那个年代周围环境本来就不甚安全。

当时美国人与伊朗的宗教基要派(复古派)已经交恶,非常害怕“恐怖分子”会袭击洛杉矶奥运,重演1972慕尼黑的悲剧。因而把此次奥运的安全问题看得十分严重和紧张。群众在现场直播里看到前往开幕的车队如此威风凛凛、保护得如此严密 – 连视为命根子的高速公路都能封路,自然就解开了心头结。

他们所没能看到的是,车队一离开高速公路,就被堵塞在街道上,进退两难。假如真有什么恐怖分子想要动手,该能得心应手。事后与在电视上看开幕的朋友们谈起,才知道这些情景没在屏幕上出现。

另外还有一种没在电视屏幕上出现的情景呢。开幕次日,这群崭新豪华的旅游巴士就从此销声匿迹。至少每天把运动员们送到远地去竞赛的车辆,都是小学和中学接送孩子的黄色巴士。这些巴士当然毫不豪华,有些还十分陈旧。奥组委这般做法是为了设法省钱,无可厚非;本来就是嘛,体育活动应该以人为本,不必追求表面化的奢华。奇怪的是开幕典礼与正式竞赛两者间待遇相差如此之大,传媒竟视若无睹,不闻不报。为什么?这些后话,暂且放开不谈。

我能够目睹开幕典礼,本身亦属侥幸。这话怎么说?

一九八三年秋,我从加州大学转到旧金山州立大学去当校长。虽然奥运的会期在七、八月间,学校正放暑假,可是校长的工作量毕竟很大,我不能久离校园。于是在开幕前仅数小时才从旧金山赶到洛杉矶。奥组委安排好班车,把有关人员从机场接至奥运村;我到得如此之晚,班车变了专车,五十人的大旅游巴士只载上乘客一名。

到了奥运村,自有一字排开的问讯摊位,站满报章上宣传已久的义务工作人员。很多义务人员都是学校教师,态度非常温厚可亲。上去询问中国代表团住在哪个宿舍、大本营在哪儿,才发现他们没被预先告知,手上也没有资料,更不清楚应该打电话去哪儿问。折腾了一个多小时才找到宿舍,代表团大伙已经整装待发。

急急忙忙换上中国奥运制服,发现什么证件都齐,就是缺了开幕典礼的入场券。代表团里的一位职员把她的入场券给了我,自己另去张罗。这些年来,使我耿耿于怀的是,混乱中我竟不记得她是谁,也不知道她自己能不能入场。当时没有好好道谢,事后更无从报答;希望她若看到这篇短文,能够给我来封短信。

洛杉矶竞技场的上空,传来开幕典礼主持人的宣布:“中华人民共和国”。中国体育代表团应声列队入场,顿时全场掌声雷鸣。

华裔观众大声欢呼,不少还含着泪珠。美国观众的反应也异常热烈;除了因为欣赏中国队伍的庞大整齐、制服的鲜明夺目,还有来自内心的谢意:中国超脱了由苏联带头的社会主义国家的杯葛,为洛杉矶奥运会带来了蓬勃的生气。

手擎大旗、一马当先的是篮球员王立彬。他非但长得高大,还英俊挺拔、清秀斯文,反映了中华儿女最理想的的气质和光辉。很多年后我还会想到:为什么他没当上影视明星?或许就是因为个子实在太高,没法找到能够跟他匹配的女演员?

中国体育代表团有好几套制服,包括正式的西服、休闲服、运动服等。每套都设计得出色而大方。入场时穿的是正式西服:深蓝色的上装 – 口袋上锈着国家奥运标志(国旗在上,托住国旗的是奥运的五环)、全白衬衫、鲜红色金色斜条的领带,及全白的长裤或裙。对我来说,几套制服都是宝,至今还挂在橱里好好保存。那套绣上标志的休闲服从来没有穿过,一方面是不舍得穿,另一方面是不敢招摇。

我们这群代表团职员大部分没有列队入场。我当时想:也好,免得有体态不那么理想的人,挺个大肚子,挂上当年时兴的特窄领带,走在队伍前面,冲淡健儿们的光辉。

比赛的第一天,七月二十九日,就传来捷报:许海峰在自由手枪射击项目上为中国夺得有史以来的第一面金牌,也是洛杉矶奥运的第一面金牌。当天回到宿舍,大伙蜂拥上楼,到许海峰的房间里向他庆贺,共享“零的突破”的光辉。在欢呼声中,我不免为著名“老将”王义夫功亏一篑、取得铜牌,感到一丝黯然。

当天下午出现了相象的情况。曾国强在蝇量级举重项目上为中国夺到第二面金牌。周培顺举出的重量与曾国强相同,但是因为体重多上几两,按照规矩取得银牌。两位队友同享光辉,笑容一样灿烂,但是我这个旁观者为周培顺感到黯然。

国际级的竞赛就是那样,光辉和黯然之间只差丝毫。

假如比赛项目在时间安排上略有颠倒,曾国强就会是中国运动史上创造“零的突破”的第一功臣 – 永垂不朽的象征。先后次序断定功名,也只差丝毫。

最令我难忘的却不是这些,而是奥运会开幕之前的片刻经历。别人都在为即将来临的比赛既兴高采烈又神情紧张,吴佳妮 – 一位与我同宗同乡的体操选手 – 却靠墙站着,一声不吭。我走过去跟她打个招呼,问她心情怎么、是否都已准备就绪。这位秀美的小姑娘低着头回答:“刚才在现场预练时受了伤,不能参加比赛了。” 我鼓励她说:“没关系,不要难过,等下次吧。” 她黯然地、轻轻地回答:“没有下次了…。” 我听了心头为她淌下热泪。

赛前赛后、在不同的场合上我说:“参加本届奥运的中国选手与教练,为比赛所付出的努力、所作出的贡献,令人敬佩。用个人的努力来攀登荣誉的高峰是奥运会的精神。我们很清楚的了解,真正的光荣属于运动员,属于教练……。这一代运动员正在奠定基础,带动下一代。不论拿到奖牌与否,运动员们都在为打事业基础而努力,流尽汗水。他们每一位都为着发展体育事业、振兴中华,付出辛勤的劳动。” 这段话里的一部分后来出现于《人民日报》。

金牌与否一线之差,胜负成败兵家常事。他们都是中华民族的英雄。

在洛杉矶办奥运会有利有弊。利是城市大、体育设施本来就很齐备,不需大兴土木、劳民伤财。弊也是城市大,体育设施分散于各区和邻近城镇,运动员来去不便,荒废大量时间和精力。

居住的安排,分为三伙人。两伙是运动员和代表团职员,分别住在两个奥运村;一个村是洛杉矶加州大学(UCLA)的学生宿舍,另一个村是南加州大学(USC)的学生宿舍。这些都是现成的建筑物,供吃供住;同时还有现成的运动场。校园暑假里没有本科生,正好听候使唤。

第三伙则是来自各国的体育界高级领导,分别安置于市内的星级酒店。生活条件当然要优厚得多,可是平日见不到同事和运动员,相信会感到孤寂,甚至脱节。譬如说,何振梁是位非常忠于事业的领导人,作为国际奥委会中国委员,必须参加各种会议和应酬,住在市区酒店里方便得多。可是见不到他在奥运村里的班底,猜想他一定会有“人在曹营,身不由己”之感。

UCLA奥运村占用了多座本科生宿舍楼。楼层不高,每层有许多双人房间,及几个共用的卫生间。为了省钱,奥组会在多间双人房里各放三张床,变得相当拥挤。记得跑去许海峰房里道贺的时候,我需从那第三张床上爬过去才握得到手。

宿舍房里不提供空调。洛杉矶在加州南部,气候宜人,可是夏天比较炎热,气温经常可达三十三、四度。幸好并不潮湿,并且晚上气温下降得很快;否则运动员们睡不好觉,会影响次日的体力和精神状态,当然也会影响赛场上的表现。

房间里原来都能安装电话。一般来说,只要学生愿意自己交付电话费,打电话非常方便。可是这时连已经装好的电话都被拆走。整座宿舍好象只有楼下大厅里安装了四台付费电话,经常看到来自各国的运动员排着队等候。要向家人打电话报个平安,很不方便。(那个年代还没有手提电话可用,也没有个人电脑。)

校园里的文娱设施都关上大门,只有一间厅里不断放着节奏强烈、震耳欲聋的迪斯科,让主要是来自欧洲的青年运动员喧闹到凌晨。我们的运动员只能在花园里逛逛。事实上那个时代的中国青年特守纪律,教练和领队们也特别保守,因而甚至在花园里都不大看到他们的踪迹。我不去看比赛的时候,就在宿舍外面和花园里走动,与保安人员和义务工作人员闲聊,从中了解奥组会的操作方式,以备万一。

譬如说,对奥运村的安全措施取得深一层了解后,不由得不捏一把汗。奥组委只在原有篱笆外多加了一重铁丝网,“围墙”完全透空。要是来了个什么恐怖分子,想在校外路旁向村里放几响冷枪,会毫无障碍。村里也没有多少保安人员;从头到尾、从东到西,我只看到过两、三位警员。义务工作人员都说他们没有接受过有关安全的培训。

几次大队出外赴宴,都需在毫无保护的情况下离开奥运村,走上几段路。出外参加比赛时,也是如此。理由是“为了安全”起见,不能让大车靠近奥运村。读者们或许会感到啼笑皆非。对我来说,倒是给了与运动员们边走边谈、进一步结识的好机会。尤其是多次与美丽的女排姑娘们同行 – 虽然她们比我高半个头。

奥运村里最令我满意的是吃:大块牛排、一众鱼虾、加州盛产的水果蔬菜,应有皆有,要吃就吃。我们的小将们对住宿条件要求甚低,毫无不满之情;可是毕竟吃的文化习惯不易改变,较难适应。据我了解,这个问题预先提过,奥组委邀请了当地的中国馆子为健儿们准备了中餐。是否可口,我没敢多问。

洛杉矶奥组委没有建造新的运动场所,就借用了市区和周围城镇已有的八个运动场和体育中心、八所大专院校的运动设施,及六个公园或水运中心。划艇和马术比赛放在一百多公里外的遥远地区并不足奇,其它项目却也都分得很散。譬如说,水球比赛离市中心五十公里,射击比赛离市中心六十多公里。

我看到的几个运动场所都很标准。在我这个要求不高的人眼里,非但标准,还都很理想。当然,因为都是州民、市民、镇民、学生们常用的设施,所求的是实用,而非豪华。也都不是什么建筑新猷。众所周知,美国是超级富国;单就一个加州,GDP已在全球国家行列里排名第六;因此完全不需要依靠大兴土木来炫耀国力。尤伯罗斯在这方面为国家省钱,建立了另一种形象,我认为值得赞赏。

可是交通上的困难为某些项目造成极大程度的不便,这或许有点过分。最难接受的是射击。赛场在市中心的正东六十多公里,而UCLA奥运村位于市中心之西二十五公里。总共九十公里路程,说不算长,但是行车的路线正好是最拥挤的公路,尤以上下班时间为甚。偏偏比赛又安排于上午九点到下午四点,于是来去都与堵车时段凑个正着。

我们的射击选手不作计较,没有抱怨,逆来顺受,悄悄地抱着奖牌回到宿舍就是。听说有些国家的选手表达了极度不满:说为了要避免堵车高峰,又要担心破旧的老爷巴士半途抛锚,就让运动员们在天亮前出发。去到赛场,发现没有室内的休息室,只在沙漠似的酷热场地挂起一张白布,作为帐幕,半遮烈日。为了三十分钟的比赛,要在这么个条件下晒上一整天,然后拖到下班堵车时段结束后,才坐着没有空调的老爷车回程宿舍。

这话里有多少成分的夸张,我无从知晓。只是说这话的不止一人。

前面说过,宿舍里不提供文娱活动。除参加比赛外,运动员没事好干。由于交通不便,奥组委又非常严谨地控制门票,连观赏赛事的机会都绝无仅有。后者实在不象话:稍为热门的项目,一进入半决赛,就休想观赏。奥运村里,规定要在比赛当天清晨才能去排队领票,先到先得。有些赛事整个村里只发三十多张票,哪儿轮得到?听说女排决赛那场重头戏,连我们的男排运动员都没能去捧场。

每天晚上,领队们、教练们和部分主将开会,评述当天的赛事,讨论次日的战略。我参加了两晚。第三晚突然想到,战略该是军机,我这“闲人”不应听闻,更不该过问。于是不再参加,把时间转而花在陪运动员们散心。

怎么散心?可怜得很,就那么一台电视机。节目完全不配合我国运动员们的口味。小将们又绝大多数不懂英文,看得毫无趣味。终于被哪一位发现有个电视台晚上放映来自香港的功夫片,于是大伙围着,看得津津有味。

其实那个时代的功夫片,水平实在无法恭维。片子没有彩色,可见还属次等、三等的老片。对白已被换成英语配音,于是小将们让我翻译。配音简化过甚,三分钟的对话变成轻描淡写的三言两语,甚至与情节不符。经我把它译回中文,其信息之缺乏令人三叹。惟有加油添醋,边译边编。

一天晚上,广告拖了很久,小将们还在屏息静气,期待电影在广告后继续播放。我说:“没得好等了。” 他们问:“为什么?” 我说:“广告出现前,片里的所有主角不都已死光了吗?没法演下去了。”

影片如此之差,竟还引人入胜。宿舍生活的沉闷无聊,可想而知。

那年头,作为美国大学的华裔校长,我说的话经常被中文传媒引用,包括美国、香港、中国内地的报章。而被引用得最多的,就是这节题目里的那些字:“挺得直、笑得甜,是全世界最美丽的姑娘们。” “她们都拿得出去!”

我指的首先是中国女排。三连冠,上场拼搏到底,有始有终,不负众望。

洛杉矶奥运期间,或许因为我自己喜欢打排球,陪伴得最多的,就是这群既威武、又文雅、天真烂漫的姑娘 – 尤其在分组赛输给美国队之后。在我眼里,赢也好,输也好,她们总是胜利者。

端庄、成熟、富有领导天才的张蓉芳,身高仅1.74米,是比我长得矮的两人之一,却是称职的队长、全队的灵魂。主攻手郎平,号称“铁榔头”,家家户户无不知晓,现为美国国家女排的总教练,在国际排坛上作出贡献,为国人争光。秀丽的周晓兰是拦网高手,号称“天安门城墙”。最佳二传手郑美珠、整天笑容可掬的杨锡兰、个子特高而动作敏捷的姜英、四川成名的山西姑娘梁艳、一脸学生气的苏惠娟和侯玉珠、朱玲、李延军、杨晓君,他们是我最熟悉的球员,在袁伟民的教导下成为国人最敬佩的运动员。

分组赛时以一比三输了给美国队。勇敢的队员们全都哭了。袁伟民和我一直在更衣室里陪着她们,倒汽水给她们喝,不敢跟她们讲话;到她们哭完了鼻子,才一起乘奥运车回五十几公里外的宿舍。回到UCLA已是凌晨一点多钟。

或许不该提的是,多位领导赛后无影无踪,都不晓得去了哪儿。八月七日决赛得胜时刻,却一个个出来争相握手拍照。那时候,袁伟民和我靠边站着、看着;不晓得这位劳苦功高而从不追求个人辉煌的儒将有没有与我共享一霎那的同感?

张蓉芳在决赛后跟我轻轻说了一句话:“这次是拼了老命啊。” 出自才二十多岁的姑娘口中,这句话多么动人心弦!翌年郎平在给我写的一封信上也表示再打两场大仗后会引退球场,转学体育管理。

另一群最美丽的姑娘是女篮选手。队长宋晓波、右锋柳青、两米高的十七岁小姑娘郑海霞……,在教练杨伯镛的指导下竟屡败劲敌,进入三强。我最欣赏的柳青,在篮下被人打肿了脸还拼命抢篮板球。令我不满的是,分明没打过篮球的外行领导向球员们指手画脚,问为什么在篮下会想到闪避?我几乎走上去跟他说:“人家高你一个头、重你一百磅;一巴掌打过来,很难控制下意识的微闪。这并不代表退让。看上去容易,可不能单靠嘴巴。不信你试试看!”

亏得杨教练和姑娘们都特有修养,说:“听惯了,不打紧。” 他们不象我那样不懂天高地厚。

还有一群群美丽的姑娘,包括初出家门就捧了铜牌回来的手球队、为日后笑傲江湖打定基础的体操队和跳水队,及那压倒西欧一鸣惊人的击剑队。交通太不方便;赛事十分频繁,同时进行的特多,难免令人顾此失彼。大多项目我没有机会去捧场,连中学时代所爱的击剑运动亦失之交臂。

记者问我,对女排取得冠军有什么感想?我反问了一句:假如女排没有拿到冠军,你们会不会就失去了采访的热情?跟着,我说:“她们得到了冠军,确是我们的宝;得不到冠军,也是我们的宝。观众的眼睛不该单盯着金牌,而要想想运动员们刻苦训练多年,下过多少血本?有些为我们争到了光辉,有些却力不从心。对于后者,我们不能坐在一旁说这说那;应该自问:我们自己为这次奥运都做了些什么?”

中国体育代表团里有这么多位英雄人物,写谁好?

我看还是不要重点写哪一位,轻轻松松讲几个比较有趣的小故事也罢。

各位记得楼云吗?那位大眼睛的小伙子。他竟然夺得跳马金牌,把“体操王子”李宁压了下去,让四位世界高手同时在他后面分享银牌。

我要写的却不是他的武艺,而是他的“文功”。就是说,小伙子一表斯文的态度怎么吸引了洋娃的钟情。

奥运期间宿舍里用电话极不方便,却为选手们提供了另类通讯服务:建立了电讯网,为选手传递大量英文传真。一天,传真机上出现了两封英文信,指名道姓要交给楼云。楼云不擅英文,就拿来给我看,让我替他翻译。原来是两位美国女孩给他发来的情书。一位说自己也是体操选手,不过没有打进奥运。她说:非常高兴在电视上看到你赢了金牌。我一直跟爸爸妈妈说你会赢,他们不信。看,你果真赢了。我就告诉爸爸妈妈:瞧!“我的楼云”不就真的拿金牌了吗?

听那口气,这位小姑娘曾经在哪儿比赛时见过楼云,用词很热情。楼云不知道怎么处理才好,问我他需不需要回信?照规矩该不该回?我说:“你不怕纠缠的话,就回呗。” 除此之外我不置可否。他没来找我把回信翻译成英文,看来大概没回。

说到体操,那能忽略“三金二银一铜”的李宁?

当年他运动超人一等,后来经商超人一等。写他成功史的人太多了,无须我多嘴。就说至少有过那么一顿饭,少了我他就吃不成。

两星期的赛事结束,华人社团在市中心最高级的酒店举行近三千人的庆功宴,我又当上了当晚的主持人。眼见李宁坐在那儿,根本没法动筷,因为华侨们排着长龙逐一请他签名留念。那可要签到哪一年!

总不能让小伙子挨饿吧!于是我在台上要求大家不再排队,让他签完这一批再看情况。跟着,我让义务工作人员偷偷把他带进厨房去吃饭。就这一丁点故事。

回想起来,那晚我自己没吃到饭。也没有拿到李宁的签名。

另一次欢迎会上,游泳小将们被围住回答各种问题。引起众人大笑的是,一位客人问道:“看你们的头发多黄!是否水里的氯太多,经常泡在水里把头发都染黄了?” 一位略带些洋味儿、头发特别黄的选手穆拉提说:“哪有这事!我是新疆人,我的头发天生就比别人黄!”

栾菊杰是第一位为中国夺得击剑金牌的女将,也是第一位获取击剑金牌的亚洲人。三种武器里(花剑、佩剑、重剑),助她成名的花剑最象我国武术里的剑。晚上坐在电视前面看功夫电影,她最是全神贯注。我笑她说:“你是有真功夫的人。这些完全虚假的动作,有什么好看?” 可她还是喜欢看。

西方的击剑运动几个回合就分胜负,不象功夫片里那没完没了的纠缠。

另一位击剑女将李华华,我没有机会去看她的功夫。奥运闭幕式那天,当大伙都被关在“笼子”里等候入场时,听见几位素不相认的男运动员在那儿设法与她搭讪。那几位男士的英文不太好懂,原来是韩国选手,都盯上了这位姑娘。李华华礼貌地一笑,就设法闪避。蓦一回首,的确象是位韩国美女。莫怪!

接近闭幕,我心血来潮,发动了一场签名活动,让运动员各持代表团名册,到处交换签名。顿时名册满天飞。 别人成绩如何我不敢说,至少除赛场太远的划艇选手实在无法逮到外,我自己那本册子被签得满满。后来连奥运身份证的背面也签满了名。

这本代表名册和身份证绝对是最有意义、最有价值的奥运纪念品。

八十年代初,海峡两岸关系不好。国际情势的迅速转变,令台湾当局忧心忡忡,一时草木皆兵。

奥运前两个多月,旧金山的华裔组织举行宴会,同时邀请了中国总领事和台湾的北美协调会代表。台湾当局处于攻守两难之际,以“汉贼不两立”为原则,施行“不和谈,不妥协,不接触”政策。而如此重要的侨团庆典又绝不能避席,于是被迫与大陆的驻美官员同时露面。

忝为市里的华裔“要人”,我也被邀讲话。所说的无非是:“台湾和大陆相当于海外华人的父母。父母目前处于分居状态,但是为人子女者总希望有这么一天父母会恢复和好。” 哪知当时这几句话都会遭受责备。次日,一份亲台报纸说我的比喻“似是而非”,要“防范若干别有用心的人,借国共官员参加同一侨团聚会之事,扩大和谈、统战之烟幕。”

另一场合上,我说希望所有海外华人不分派别,团结起来,群策群力帮助祖国现代化。这更被渲染成为虎作倀。其实我在学校里接待来自祖国两岸三地的学术人员,从来没有厚此薄彼。

这样的情况下,很难促进海峡两岸运动员的交流。

奥运开幕前三天,中新社报道我说:“孙运璿(把台湾建成四小龙之一的行政院长)曾经说过:‘在国外,体育和学术方面,台湾的运动员和学者见到大陆的运动员和学者,都可以接触。’我觉得这话很对,中国人就是中国人嘛,两岸运动员能同时参加奥运会,真令人太高兴了。” 可惜那时候,连表示高兴、希望两岸同胞都在奥运会上表现出色,都会被指为统战。

奥运接近尾声。香港《文汇报》说:“在闭幕式上,中华台北队的队员主动来到中国队场地访问,主要是棒球队的队员们。他们说:‘看了中美女子排球大赛,你们打得真好!’他们看了第一场预赛,中国队输了,十分担心。决赛时,他们正有球赛;但比赛后,知道中国队赢了,十分高兴。并主动拉着女排队员合影留念……,气氛十分热烈。”

报道大致正确,只差了一点:中国台北队的队员并没有“主动来到中国场地访问”,而是阴差阳错,正好排在隔邻。

闭幕式轰动一时,据闻节目甚佳,尤其是下届的主办城市汉城(现称首尔)奉上了极为精彩的表演。为何说成“据闻”?因为来自各国的运动员都没看到节目。奥组委安排我们三小时前就来到会场外围,让我们呆呆等候。接着,在闭幕式开始前,把我们搬到运动场大门外面;左边是铁篱,右边也是铁篱,站在那儿一个半小时,就象关在笼子里。只听到场内一阵阵掌声,什么都看不到。

直到表演结束才打开大门,让我们这群久困被释的囚犯蜂拥入场。现在读者们终于懂得电视屏幕上的运动员为什么当时如此“兴奋、激动”!

美国的媒体没有报道这情况。国外的媒体也都没报道。还记得开幕典礼那天高速公路封闭、次日旅游巴士消失、那些幕后情况吗?为什么都没被报道?总不会是因为奥组委给传媒界的待遇特别优厚、无微不至吧!尤伯罗斯来自商界,公关本事特强。

闭幕式不象开幕典礼,运动员并不列队,而是自行在场上找到注明的位置,各自归队。中国台北队正好被安排在中国队一旁。我很自然地把台湾的棒球队员介绍给站得最近的中国女排和击剑队员,让海峡两岸的小将们惺惺相惜一番。可惜无意中所插的秧,也被罗织上统战之名。

此一时,彼一时;六十年风水轮流转。今已年近半百的小将们,想不想看到海峡两岸索性联手派出同一个奥运队伍?

八月十一日,奥运历经十四天,比赛项目基本完成,所剩只有十二日的几样跳水和马术,及留到闭幕式才进场冲刺的马拉松赛跑。部分中国体育代表团员已经起程回国。于是洛杉矶的华人社团与各处赶来的华裔同胞汇合,提早在十一日晚上举行盛大的欢送会,称之为庆功宴。

地点是市中心的Bonaventure Hotel – 洛杉矶最大的会议酒店,素来被称为本市地标。为了容纳近三千位前来共享喜庆的同胞,所有会议大厅全被打通。车水马龙,盛极一时。运动员入场时,全场起立欢呼鼓掌,场面感人,不在话下。

有当地的侨领和内地的领导提议:请十五位夺得金牌的选手一一上台亮相。作为主持人,我提了不同的意见:不论夺得奖牌与否,请每一个体育项目的队伍一同上台接受欢呼。有幸这个建议最后获得大家同意。

香港《文汇报》引用我说的话:“那些尽了最大努力、克服了最大困难、为今后体育发展作出了贡献的运动员,都应该受到表扬、分享光荣”;“要多作全面报道,介绍那些刻苦上进的优秀选手,尤其是一些中国人不熟悉的项目。也要表彰那些勤奋的幕后英雄们。只有这样,才能引起广大群众对体育运动的重视。” 我所说的幕后英雄们,当然包括教练、职员、和各种后勤服务工作者。

甜蜜的回忆也为我带来不少诚挚的反思。譬如说:从此金牌挂帅?

首先的反应是肯定奖牌的重要性,因为它们代表运动员苦干的收获、勤奋的奖励。对广大群众来说,它们具有象征性,激励全民注重体质、投入锻炼。可是获取金牌并非运动的最终目标,不能过分侧重、以至本末倒置。国家固然应该培植体育人才,但是不必蓄意创造金牌明星。

说得透彻一些:全力培养固然可以达到短期目标,却终非长久之计。东德给了我们最好的借镜:她全力培养了大量金牌选手,造就了许多体育明星,在全球运动界曾炫耀一时。可是金牌的数量不能代表国家的实力;整个国家说垮就垮,到头来落得一场虚梦。

再说,全国全民体质提高,金牌自会滚滚而来。

美国人说是爱好运动,却自讥为“榻床番薯”。就是说:爱好的是靠在沙发上一动不动、盯着电视看别人比赛。结果是体重失调。我国近年来似乎也有这种趋势。要知道,观赏与参与是完全两回事。

不妨听我一位美国同事的自嘲。

1972慕尼黑奥运,Mark Spitz连赢七块游泳金牌。消息传到西北大学,周围师生大声呼喊:“我们又拿到了金牌!” 我那位物理系美国同事冷冷地对自己说:“什么‘我们、我们’,我根本没下过水。”

我国在体育上还没达到全民皆兵,确需把为国争光的运动员看成宝,看成榜样。可这点做到了没有?我们怎么照顾了这些五、六岁就离家接受培训、十几、二十来岁就需退伍的青年们?在举国欢腾、接来2008奥运的时刻,我们有没有真正关怀过这群“零的突破”的英雄?有没有询问过他们的健康、文化、职业和生涯?电视报章有没有为“非明星”做过专访,深入了解他们的住房情况?问老人的医疗、孩子的教育等有没有着落?

创建以人为本的和谐社会,这些能不关怀?

2008北京奥运又是一次“零的突破”。但愿确确实实以人为本:重申“友谊第一”、照顾好所有的运动员、让群众从观赏走向参与、广化全国全民的体育锻炼和团队精神,为和谐社会建立又一起点。

Ping Yuan and Kinmay W Tang Gallery